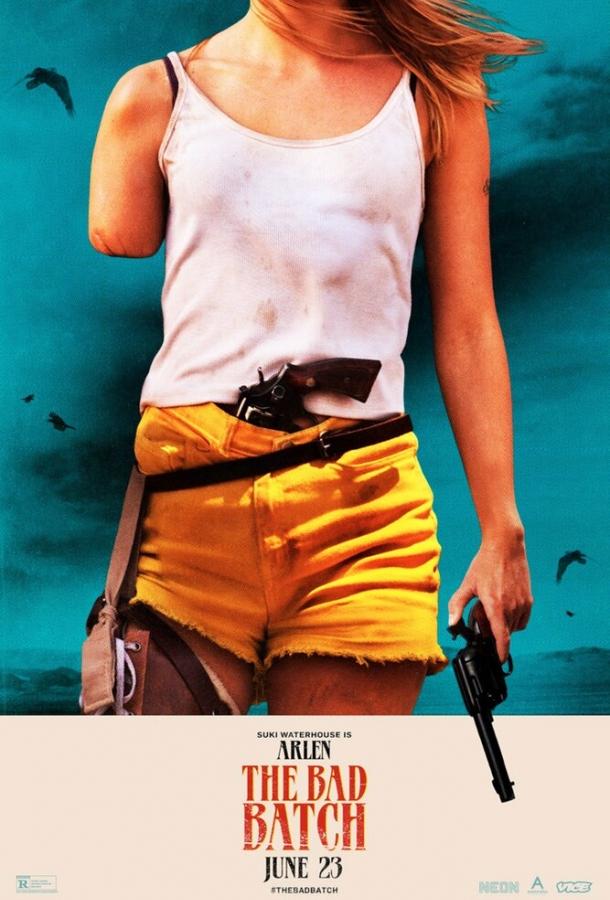

Плохая партия Смотреть

Плохая партия Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

Дистопический калейдоскоп пустыни: что такое «Плохая партия» и почему о ней говорят

«Плохая партия» (The Bad Batch, 2016) — авторское постапокалиптическое кино Аны Лили Амирпур, редкий пример смелого жанрового эксперимента, где мрачная сказка, выживание и поп‑арт сталкиваются на белёсых просторах техасской (на самом деле калифорнийской) пустыни. Фильм примечателен уже самим составом: в нём появляются Джейсон Момоа, Киану Ривз, Джим Керри, Диего Луна, Сьюки Уотерхаус и Джованни Рибизи. Но ещё важнее — способ, которым картина переформулирует привычные клише: людоедские общины как метафора рынка труда, город «Комфорт» как утопия на костылях харизмы лидера, а немые или почти безмолвные персонажи как голос травмы, выживания и странной нежности.

Картина начинается без раскачки: героиня Арлен (Сьюки Уотерхаус), маркированная как «нежелательный элемент» — «bad batch» — отправляется за пределы цивилизации в законсервированную территорию, откуда нет пути назад. Здесь нет законов, только территориальные соглашения и негласные правила, выросшие из страха и нехватки. Первая встреча — не с мессией или общиной взаимопомощи, а с каннибалами. Удар, плен, ампутация — и с первых минут Амирпур заявляет: её мир не просто суров, он радикально нечеловечен и фокусируется не на диалоге, а на телесности, силе, боли и обмене: плоть на выживание, иллюзия на безопасность, зависимость на принадлежность.

Вместо традиционного постапокалиптического экшена, лента движется медленно, вязко, как мираж. Время растворено в жаре, а смысл — в почти хореографической последовательности эпизодов. Звуковая дорожка с трип-хопом, электроникой и ретро-попом превращает кинематографический опыт в гипнотический плейлист. Амирпур выстраивает ландшафт как выставочное пространство: граффити, горящие фургоны, неоновые надписи, заброшенные торговые центры — всё служит сценографией для живых скульптур: тел, которые выживают, любя калории, силу и контроль.

На этом фоне персонаж Джима Керри — Бродяга (The Hermit) — почти призрак, проводник и случайный ангел пустыни. Он без слов чинит чужие маршруты, подкидывает бутылку воды, находит загубленные жизни и на пару сантиметров сдвигает их в сторону спасения. Это немой Керри, которого приходится «слушать» глазами: пронзительный взгляд, борода, грязная одежда, гипертрофированная пластика. Он — антипод своих комедийных масок; его смех здесь растворён в пыли, а мимика работает как язык выживания. В этой версии Керри больше от Бастера Китона и Чаплина, чем от «Эйса Вентуры»: чистая физичность, пантомима, эмпатия, которая не нуждается в словах. И именно благодаря этой безмолвной роли фильм получает сердце — крошечный пульс человечности, неприкасаемый цинизмом.

Важно понимать «Плохую партию» не как «сюжет о людоедах», а как притчу о том, как мы выбираем свою стаю, какой ценой покупаем принадлежность и почему власть всегда обещает «комфорт», но выдаёт контроль. На этой карте роли раскладываются по архетипам: Отец (Киану Ривз) — харизматический демиург утопии, Мускул (Джейсон Момоа) — телесная экономика силы, Арлен — переменная в уравнении морали, Бродяга — крошечный вектор милосердия, который никогда не звучит, а только действует. И когда всё это складывается, рождается странная, колючая сказка: о том, что добро не громко, а зло — часто одето в белое и обещает вечеринку.

Визуально картина строится на контрастах: выбеленная до марева пустыня против неона и пастельных тонов «Комфорта», реализм крови и пота — против стилизованных, почти комиксных кадров. Амирпур не ищет объяснений, она населяёт миф. И, как всякий миф, «Плохая партия» либо завораживает, либо отталкивает. Но равнодушными практически не оставляет.

Безмолвный ангел в пыли: роль Джима Керри как Бродяги

Джим Керри в «Плохой партии» — парадоксально громкая роль без единой реплики. Его Бродяга — человек без языка, но с безошибочным чувством направления. Он появляется, когда персонажи наиболее обезвожены — буквально и метафорически. Его первое настоящее вмешательство — спасение Арлен после её жесточайшего падения из рук каннибалов. Керри не герой боевика: он не раздаёт удары и не ведёт разговоров. Он тихо тянет тело на тележке, поит водой, оставляет рядом одеяло. Его милосердие — это не жест социальной добродетели, а инстинкт сохранения человеческого как такового.

В пластике Керри чувствуется опыт комика: каждый жест выверен, каждый поворот головы считывается как фраза. Но смысл этих «фраз» меняется: если в ранних фильмах он раздувал мимику до гротеска, то здесь всё экономно, минималистично, будто он боится потревожить хрупкое равновесие мира. Он вглядывается в лица, прислушивается к тишине, «переводит» жар пустыни в маршрут. В нескольких сценах камера ловит его профиль, когда он, подобно нищему святому, роется в мусоре — и находит не мусор, а детали: колесо, верёвку, тряпку. В мире «Плохой партии» эти мелочи дороже героизма.

Почему это важно для карьеры Керри? Во‑первых, это радикальная демаскировка. Комедийная звезда, узнаваемая по голосу, шуткам и гримасам, отказывается от текста и шума, чтобы стать человеческим жестом. Во‑вторых, это продолжение линии его более тёмных и философских работ — от «Шоу Трумана» до «Вечное сияние чистого разума», где центральен вопрос: как оставаться собой, когда тебя форматируют обстоятельства, медиа или травма. Бродяга — это «Труман» после апокалипсиса, который давно нашёл выход из павильона и теперь просто помогает другим.

Керри играет пространство. Он видит, где границы опасности, где тропы к воде, где тень к полудню. Его «реплики» — это маршруты, его «интонации» — темп шагов. И эта работа удивительно честна: в фильме, где многие продают иллюзии, Бродяга ничего не продаёт. Он не приглашает в «Комфорт», не зовёт в стаю, не судит и не маркирует. Он — точка человеческого общего, неожиданная, как лужа посреди солончака.

Технически роль построена на зрительном кроее и физических переходах: взгляд вниз — к земле, вверх — к горизонту; рывок плечами — согласие; наклон — забота; пауза — сомнение. Крупные планы показывают потрескавшиеся губы, водянистые глаза, грязные ногти — это риторика тела. И в этом есть почти документальная сила: Бродяга Керри — не метафора, а тактильный опыт, напоминание, что человек начинается там, где кто‑то протягивает тебе воду.

На уровне мифа Бродяга резонирует с архетипом пустынного отшельника. Он одиночка, но не циник. Его этика — не в правилах, а в реакции на чужую уязвимость. Потому финальный след его присутствия в истории — не громкий поступок, а тонкий разворот сюжетной стрелки, позволяющий основным героям столкнуться с собственными выборами. И когда титры закрывают пустыню, ощущение от Керри остаётся как от короткой молитвы глазами: «Дыши. Пей. Иди».

Мир на костылях: каннибалы, «Комфорт» и экономика выживания

Пустыня в «Плохой партии» — не просто декорация, а социальный аппарат. Здесь нет государства, зато есть микрорежимы, возникающие вокруг ресурса и угрозы. Каннибалская община — это не хоррор‑аттракцион, а модель радикальной самодостаточности: тела — это калории, сила — валюта, дисциплина — религия. Диеты, тренировки, протеиновые ритуалы — всё подчинено жесткому выживанию стаи. Это звериная версия фитнес‑капитализма, где идеальное тело — вопрос жизни. Внутри этой логики ампутация Арлен — не садизм, а «переработка» ресурса. Ужас здесь в том, что рационализация пожирания звучит убедимо, как звонкая проповедь эффективности.

На противоположном полюсе — город «Комфорт», управляемый харизматом Отцом (Киану Ривз). Белые одежды, неоновые буквы, наркоманская нирвана беременных женщин, дискотечный гедонизм — эстетика дешёвого рая. Но раем управляют охранники с автоматами, а вход и выход регулируются «услугами» и подношениями. «Комфорт» торгует иллюзией безопасности: здесь тебе дадут еду, музыку, секс и таблетки, если ты примешь правила — от лояльности до благодарственной риторики. Отец, как любой популист, говорит мягко, строит инфраструктуру праздника и пеленает страх слащавыми обещаниями. Его утопия питается той же экономикой тела, что и каннибалы, только заменяет нож на микрофон.

Между этими полюсами — пустошь, где действуют одиночки, маргиналы и люди случайных союзов. Здесь живёт Бродяга, здесь падают те, кто сорвался с обеих систем. Параллель между каннибалами и «Комфортом» задаёт сквозную тему: принадлежность покупается телом, временем, покорностью. Разница — лишь в упаковке. И потому мораль в фильме никогда не прямая: Арлен то принимает «Комфорт», то бежит от него, то возвращается — как любой человек, балансирующий между безопасностью и свободой.

Экономика выживания устроена по законам дефицита: вода — сакральный ресурс, внимание — валюта, информация — оружие. Амирпур показывает это без инфодемии: не через экспозицию, а через бытовые сцены — как добывают еду, как обменивают объедки на прохладную тень, как взгляд охранника решает, кто войдёт под свет «Комфорта». В этой реальности даже любовь — форма сделки, но именно потому она может стать актом непокорности: отказаться от правил обмена и выбрать человека, а не выгоду.

Саунд‑дизайн и визуальный стиль поддерживают эту двойственность. Пастель «Комфорта» расплывается как карамель на жаре, а мир каннибалов снят жёстко, фактурно, с ощущением железа и песка. Вертящаяся музыка — от синтетического попа до томного эмбиента — звучит как сирена, зовущая к «легкому» пути. Но каждый «лёгкий» путь здесь привязан к чьей‑то боли. И внутри этого контраста особое место занимает тишина — пространство бродячей этики, где решение не продаётся словами.

Ландшафт фильма — это карта моральных компромиссов. На ней каннибалы и «Комфорт» оказываются двумя берегами одной реки: на одном — честная жестокость, на другом — уютная ложь. Переправа стоит дорого, и нелинейные маршруты героев — попытка найти третий путь. Этот третий путь у Амирпур всегда хрупкий, одиночный и едва осязаемый — как след тележки Бродяги на сольном поле.

Эстетика жара: визуальная и звуковая ткань фильма

Амирпур строит картину как музей пустыни, где каждый кадр — инсталляция. Свет дорисовывает смысл: белизна солончаков выжигает контуры, превращая людей в силуэты, а ночной неон «Комфорта» захватывает глаза, уговаривая забыть, что за стеной песок и голод. Костюмы — от спортивных лосин до тюремной оранжевой ткани — рассказывают истории без диалогов: кто принадлежит к стае, кто свергнут, кто собирает остатки прежней цивилизации.

Камера работает медленно и музыкально. Длинные проходки по пустыне заставляют почувствовать жар на коже, а отстранённые планы — рассматривать тела как движущиеся скульптуры. Это кинематограф тела, но не в эротическом, а в антропологическом смысле: как походка меняется от жажды, как плечи становятся инструментом, как тень — единственный спасительный аксессуар. Крупные планы редко объясняют, они фиксируют. В этой фиксации — сила авторского кино: зритель не получает «правильной» идеи, он получает дискомфорт, который нужно прожить.

Саундтрек — самостоятельный персонаж. Он сжижает монтаж, склеивает эпизоды, как клейкая жвачка на жаре. Поп‑треки здесь звучат непристойно сладко рядом с насилием, и именно этот контрапункт рождает эмоциональное раздвоение. Где‑то под ними слышится очень тонкая линия «натуры»: ветер, шаги по соли, металлический скрежет, зуммирующие насекомые. Это создаёт эффект двоемирия: сверху — культурная оболочка, снизу — физическое выживание. В этой акустической шахматной партии тишина сцен с Бродягой работает как шах: любой звук будет лишним, лучше смотреть и дышать.

Цвет — язык власти. Белое в «Комфорте» не невинность, а стерильность контроля. Красные акценты — сигналы опасности и желания. Грязные охристые тона каннибалов — честность ресурса, будто они несут песок на коже. Пастель на лицах — грим иллюзии. Амирпур изобретает собственную палитру постапокалипсиса, где вместо хрома и ржавчины (как у «Безумного Макса») — сахарная вата и стёртые спортивные принты.

Монтаж избегает объяснительных стыков: переходы часто эмоциональные, не причинные. Это навязывает зрителю соучастие: догадайся сам, кто кого спас, кто что задумал, зачем это платье, кому адресована улыбка. Фильм будто сопротивляется линейности, заставляя переживать, а не понимать. И потому зрители нередко спорят: «о чём это?» Ответ в самой форме — о том, как смысл ускользает, когда твой мир строят дефицит и насилие.

Наконец, формальная смелость фильма — в доверии к лицам и к среде. Амирпур позволяет камере задержаться там, где голливудский монтаж уже бы «поехал» дальше. Так появляется ощущение настоящего: ты пережариваешься вместе с героями, слышишь собственную сухость во рту. Это не всегда комфортно — как и должно быть в истории, где комфорт продаётся как товар.

Герои без правильных ответов: Арлен, Мускул, Отец и тень Бродяги

Арлен — не классическая героиня. Она не «хорошая», не «плохая», она — уязвимая и импульсивная. Ампутация превращает её в раненого хищника: она учится двигаться иначе, учится мстить и торговаться. Её путь — это череда моральных зигзагов: то спасение, то предательство, то нежность, то жестокость. Она может стрелять и плакать с одинаковой интенсивностью, и фильм не наказывает её за «непоследовательность» — он показывает цену любого выбора в мире без безопасности. В её лице — усталость от постоянного режима «бей или беги», а в движении — настойчивость к жизни, даже когда она пахнет солью и кровью.

Мускул (Джейсон Момоа) — персонаж‑парадокс. Он каннибал, убийца, но при этом отец и мастер. Его доминирование — не просто насилие, а культурный код его стаи. Он рисует, готовит, следит за телом как за храмом — в этом есть эстетика дисциплины. Но дисциплина у него — и жестокость, и любовь. В сценах с ребёнком он почти неуловимо меняется: взгляд становится мягче, движения — осторожнее. Момоа играет не монстра, а мужчину, которому система оставила очень мало человеческих способов быть сильным. Его сила — ресурс и проклятье.

Отец (Киану Ривз) — гуру пустыни, который понял, что люди хотят не правды, а комфорта. Его белые костюмы и мягкий голос — не китч, а тщательно созданный бренд. Он предлагает утопию без боли, где таблетки размывают страх, музыка — вяжет одиночество, а беременность — делает будущего заложником настоящего. Но каждое «добро пожаловать» сопровождается скрытым тарифом. Он не кричит и не бьёт — он организует. И в этом его опасность: мягкая власть глубже шрамирует, чем грубая. Ривз играет на грани харизмы и пустоты: за улыбкой — рациональная машина контроля.

На этом фоне Бродяга Керри — не герой третьего плана, а моральный ноль, точка отсчёта. Если Арлен — вопрос, Мускул — сила, Отец — система, то Бродяга — возможность. Он не навязывает выбор, а лишь оставляет шанс: вода рядом, тень вот там, дорога идёт сюда. Его молчание — приглашение к свободе, которая в мире «Плохой партии» почти всегда страшнее комфорта.

Взаимодействие этих фигур и рождает драматургию. Когда Арлен сталкивается с Мускулом, сцена не о мести, а о признании боли как общности. Когда она танцует в «Комфорте», кадр не о счастье, а о коротком отпуске от тревоги. Когда Отец произносит свои благозвучные фразы, зритель слышит бухгалтерию. И время от времени в кадре мелькнёт Бродяга — как корректор маршрута. Так складывается притча, где нет победителей, есть лишь те, кто чуть меньше потерял себя.

Иголка среди миражей: темы, символы и зачем это нам сегодня

«Плохая партия» разговорит о цене принадлежности. В мире, который раскололся, каждый ищет стаю: сетевую, политическую, культурную. Каннибалы — концентрат логики «свои — чужие», «сильные — слабые». «Комфорт» — концентрат логики лайфстайла: идентичность как пакет услуг. Фильм задаёт неприятный вопрос: чем ты готов заплатить за безопасность? Своим телом? Временем? Молчанием? И что останется, когда музыка выключится?

Тема тела здесь ключевая. Тело как ресурс, тело как документ (клеймо «bad batch»), тело как граница свободы. Ампутация — крайний образ того, как система забирает куски тебя. Фитнес‑дисциплина — образ добровольной сдачи тела идеологии силы. Гламур «Комфорта» — маска, скрывающая эксплуатацию. В этом фокусе роль Керри становится символической: его тело — инструмент помощи, а не контроля; его жест — альтернатива насилию и сладкой лжи.

Символ воды — очевидный и работающий: вода — не просто питьё, а право на выбор. Кто контролирует воду, контролирует маршрут. Потому Бродяга, делящийся водой, совершает радикальный акт свободы: он раздаёт базовый ресурс, не требуя ничего взамен. Символ тени — маленькая утопия, позволяющая переждать жар, переосмыслить шаг, не принимать решения в панике. Символ неона — усыпляющий зов, предлагающий перестать думать.

Актуальность фильма ощущается в эпоху, где инфопространство — такая же пустыня, а «Комфорты» — это платформы, обещающие «просто будь с нами, и всё будет хорошо». На одной стороне — лагеря идеологий, требующие чистоты и силы; на другой — сервисы комфорта, приглушающие тревогу до управляемого уровня. «Плохая партия» не даёт рецепта, но напоминает: выбор без цены не существует, а молчащий бродяга внутри каждого из нас знает путь покороче к воде.

Фильм спорный — и это достоинство. Кому‑то покажется, что он растянут, кому‑то — что жесток. Одни прочтут в нём мизантропию, другие — тихое гуманистическое ядро. Но именно в этой амбивалентности — его правда о современности. Мы все немного «bad batch», выбракованные чьими‑то стандартами. И от того, к какой стае мы пристанем, зависит, останемся ли мы людьми там, где человека давно перевели в ресурс.

В конечном счёте, «Плохая партия» — зеркало. Оно не льстит и не карательно, оно просто отражает: жар, жажду, страх и маленькие жесты милосердия. И, возможно, самое важное в этом зеркале — взгляд Бродяги Джима Керри, в котором нет ни насмешки, ни проповеди. Есть понимание: иногда, чтобы мир не доел тебя, достаточно вовремя протянуть воду и не задавать вопросов.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!